UPDATE 2025.09.30

POST 2025.09.30

FXで初めてチャート画面を開いた時は、複雑で難しく感じるものです。「チャートって何をどう見ればいいの?」と、戸惑う初心者の方も多いのではないでしょうか。

しかし、チャートの基本的な読み方を覚えれば、それほど難しくはありません。この記事では、そもそもチャートとは何かという基礎からやさしく解説し、チャートの種類や時間軸、値動きのパターン、おすすめのテクニカル指標などを紹介します。

チャート分析に慣れて、自信を持ってトレードを実践していきましょう。

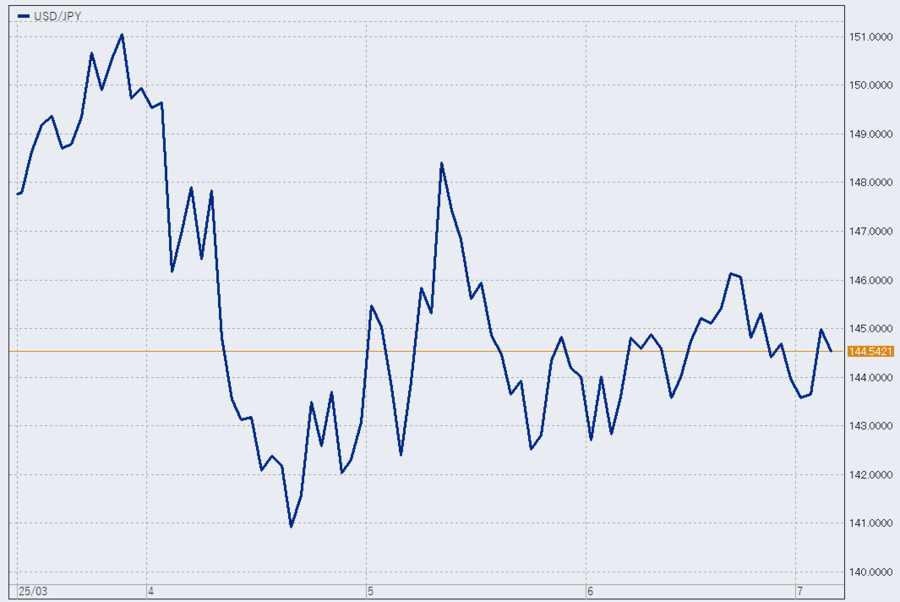

FX、株式、商品先物などにおける「チャート」とは、過去の価格の推移をグラフ化したものです。チャートの縦軸は価格、横軸は時間を表しており、過去の値動きを視覚的に把握でき、最新の価格がリアルタイムで更新されます。

チャートを分析する目的は、一言でいえば今後の値動きを推測するためです。チャートを見ると、過去の価格がどのように変動したのかが分かります。例えば、米ドル/円のチャートが堅調な右肩上がりであれば、ドルが買われ日本円が売られ続けており、今後もその流れが続くと推測できるかもしれません。また、過去の高値や安値に近づいた時は、今回も同じような動きとなる可能性があると考えることもできます。

FXでは「ローソク足チャート」が主に使われています。FX会社のツール、アプリでは初期設定でローソク足チャートが表示されており、Webサイトなどで提供される情報の多くもローソク足チャートで説明されています。

FX初心者の方は、最も一般的で視覚的に分かりやすい「ローソク足チャート」がおすすめです。ただし、他にもチャートの種類があり、それぞれに特徴があります。

値動きをローソク型で詳細かつ直感的にわかるようにしたチャート。FX初心者の方にもおすすめのチャートです。

一定期間の終値を結んだシンプルな線形チャート。大きな流れを分析したい長期トレーダーにおすすめです。

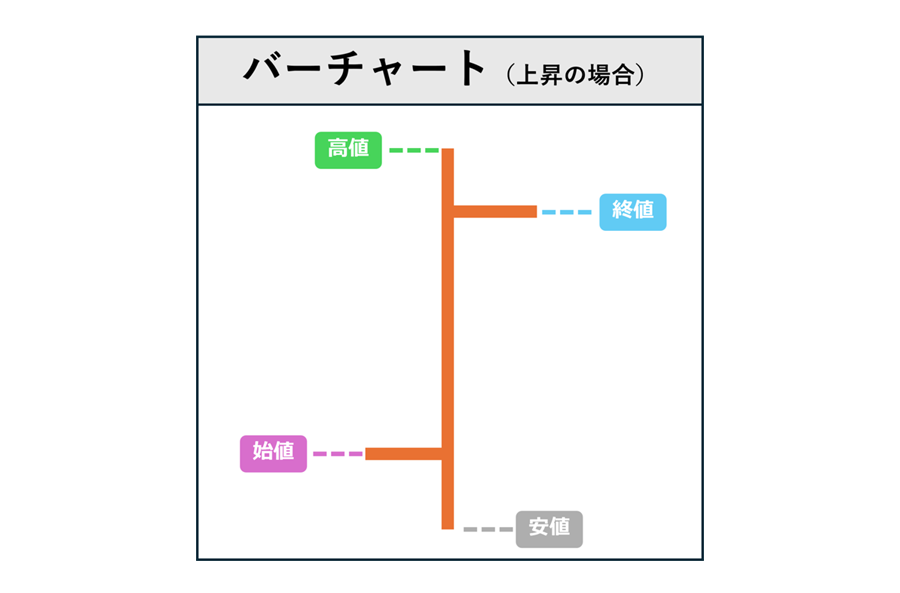

棒状のシンプルなデザインで、価格の4本値を表したチャート。高値・安値の把握やトレンドラインの描画に適しています。

目的に合った種類を選ぶことで、チャート分析がしやすくなります。それでは、各チャートについて見ていきましょう。

ローソク足チャートは、一定期間の価格の動きを示す、ローソクの形をした「ローソク足」を並べて作成されます。値動きが視覚的にわかりやすいため、最もよく使われているチャートです。ローソク足チャートは、江戸時代の日本で米相場の分析のために考案されたといわれ、現在では世界中のトレーダーに愛用されています。

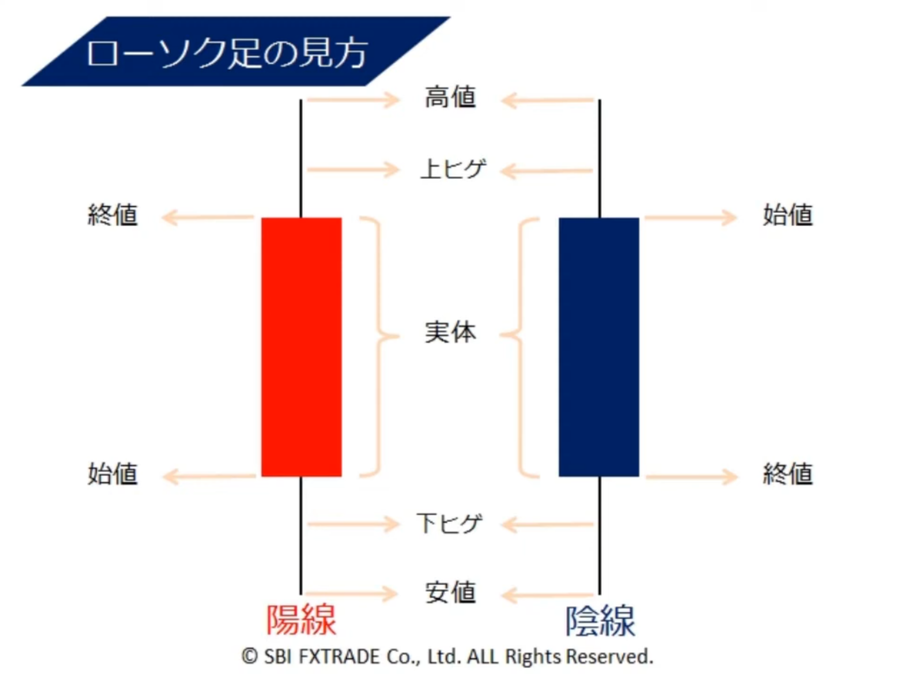

ローソク足は、以下の4つの要素(4本値:よんほんね)で構成されます。

終値が始値より高ければ「陽線」(上昇を表す)、安ければ「陰線」(下降を表す)となります。始値と終値を結んだ長方形部分は「実体」です。実体の上下に伸びる線は「ヒゲ」と呼ばれ、上に伸びる部分を「上ヒゲ」、下に伸びる部分を「下ヒゲ」といいます。

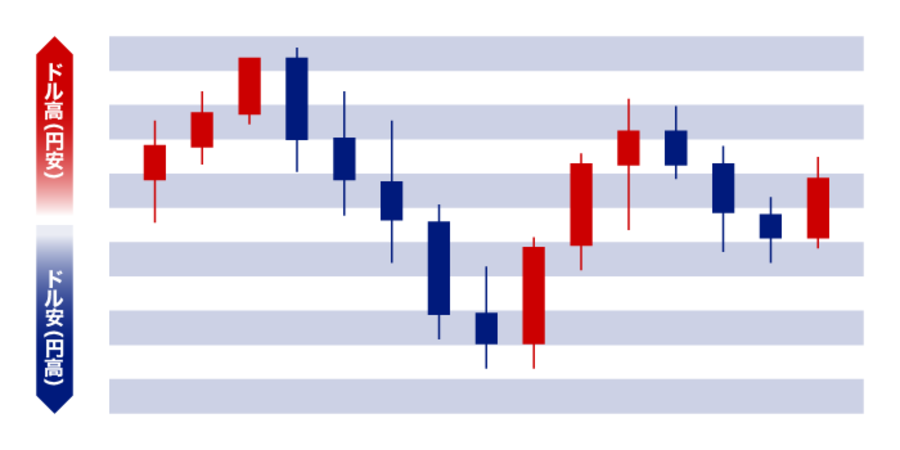

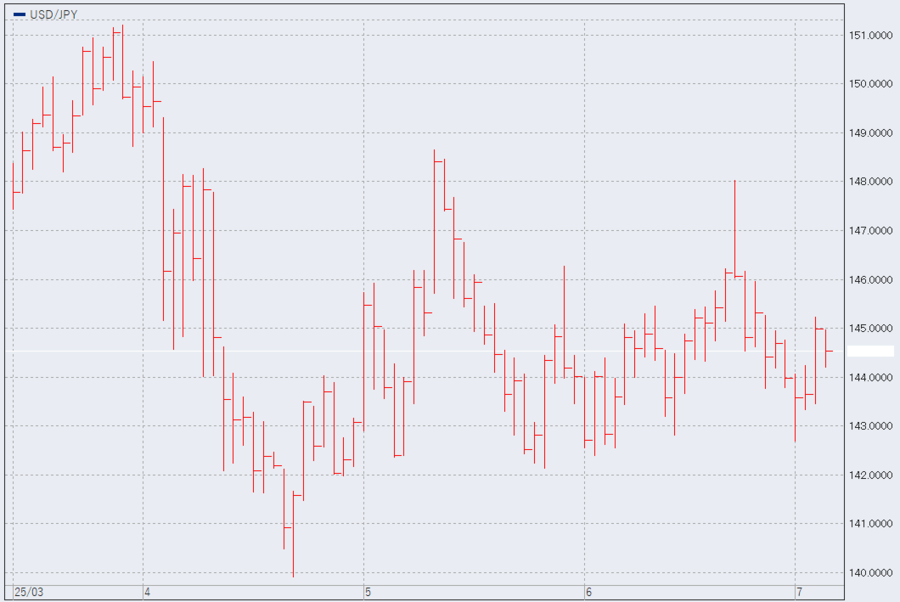

ローソク足チャートは、複数のローソク足が期間ごとに並べられたものです(下図参照)。縦軸が価格、横軸が時間です。

ローソク足チャートを見ると、陽線・陰線の色分けにより、上昇と下降の動きを直感的に把握できます。多くのチャートでは、陽線を赤、陰線を青や黒で表示することが一般的です。例えば、チャート右端では下降中に陽線が1本できたため、「上昇に転じたのでは?」などと分析できます。

また、相場の強弱を捉えやすいこともローソク足チャートのメリットです。相場の強さを示すとされる実体の大きさが、塗りつぶしの面積で表されるため、視覚的に目立つからです。さらに、相場が急激に反転した場面では、実体が小さく、上下に長いヒゲを持つローソク足(上ヒゲや下ヒゲ)が現れることで、その転換点を視覚的に認識しやすくなります。

一方、FX初心者が戸惑いやすいのが独特の用語です。ローソク足の形状や組み合わせによって「トンカチ」「丸坊主」「明けの明星」など、さまざまな用語があります。これらを全部覚える必要はないですが、まずはローソク足が示す基本的な値動きの意味を理解し、慣れることが大切です。

ラインチャートは、特定の期間の終値をつないで描画したシンプルなチャートです。例えば、1時間足のラインチャートでは、縦軸を価格、横軸を時間にとり、各1時間の終値を線で結びます。

ラインチャートは、ローソク足やバーチャートより視覚的にシンプルであるのが特徴です。途中の価格変動の情報がない分、大まかな価格変動を捉えられます。このため、細かな価格変動に惑わされずにトレードしたい長期トレーダーに向いています。

一方、ラインチャートは詳細な値動きを確認したいトレーダーには不向きです。例えば、米ドル/円の1時間足において、150円に上昇した後、終値が149.5円だったとします。この時、ラインチャートでは、始値や高値・安値などが表示されないため、重要な価格になる可能性がある150円を確認できません。

バーチャートは、1つの期間内での「始値」「高値」「安値」「終値」を棒(バー)で表現したチャートです。

バーの上端が高値、下端が安値です。また、左側に突き出した横線が始値で、右側に突き出した線が終値を示しています。そのため、ローソク足の実体やヒゲにあたる部分も確認できます。

バーチャートのメリットは、高値や安値が強調されるシンプルなチャートであることです。このため、主要な高値・安値を結んだ水平線やトレンドラインを引きやすい特徴があります。その結果、ダブルボトムや三角持ち合いといったチャートパターンを認識しやすいと感じる人も少なくありません。

一方、バーチャートはローソク足チャートのように実体とヒゲが一目で視認しにくいため、相場の強弱や価格変動などをイメージしにくいと感じる方もいるでしょう。

チャートは横軸の期間単位(時間軸)の設定によって、以下のように呼び方が変わります。

| 期間単位(時間軸) | 意味・具体例 |

|---|---|

| 分足(ふんあし) | 1分足、5分足、15分足、30分足など分単位 |

| 時間足(じかんあし) | 1時間足、4時間足、8時間足など時間単位 |

| 日足(ひあし) |

1日単位 ※FX会社によって1日の区切りが異なりますが、多くはニューヨーク市場の終了時間(日本時間の※朝6時/7時)を基準にしています。 |

| 週足(しゅうあし) | 週単位 |

| 月足(つきあし) | 月単位 |

時間軸の設定は、チャート画面のドロップダウンリストなどで簡単に切り替えられます。目的に合った時間軸を選ぶと、チャート分析がしやすく、トレードのチャンスを見つけやすくなります。

どの時間軸を選ぶかは、ポジションの保有期間、すなわち、トレードスタイルに応じて決めるのが一般的です。

| トレードスタイル | ポジションの保有期間 | 主に使用するチャート |

|---|---|---|

| スキャルピング | 数秒~数分 | ・分足(1分足、5分足) |

| デイトレード | 数時間~終日 |

・分足(15分足、30分足) ・時間足(1時間足) |

| スイングトレード | 数日~数週間 |

・時間足(4時間足、8時間足) ・日足 |

| ポジショントレード | 数週間~数ヶ月以上 |

・日足 ・週足 ・月足 |

チャート分析では、ローソク足やバーの1本1本に注意を払うことも大切ですが、複数本の値動きをひとかたまりの形状として捉える視点も欠かせません。この分析方法は、「チャートパターン分析」、または「フォーメーション分析」と呼ばれています。

ここでは、FX初心者が知っておきたい代表的なチャートパターンとして、以下の3つをご紹介します。

真ん中が高くて左右が低い山形、下落の兆し

価格が2回山(天井)や谷(底)をつくり、反転しやすい形

価格が狭まる範囲で上下し、どちらかに大きく動く前兆

これらのチャートパターンを理解するには、チャート分析の基礎知識が必要です。最低限必要な知識を以下にまとめました。

価格が下がってきた時に、反発して上昇しやすい価格のライン。目立つ価格に対して引かれる水平線です。

価格が上昇してきた時に、反発して下落しやすい価格のライン。目立つ価格に対して引かれる水平線です。

右肩上がりのチャート。直近2つの安値と高値がそれぞれ切り上がっている状態です。

右肩下がりのチャート。直近2つの安値と高値がそれぞれ切り下がっている状態です。

上昇トレンドの場合は、安値を結んだ線です。下降トレンドの場合は、高値を結んだ線です。

それでは、各パターンを見ていきましょう。

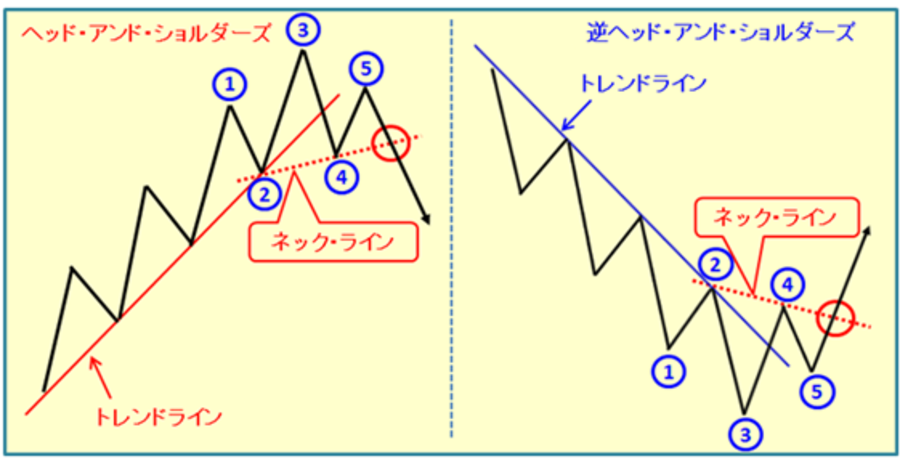

ヘッドアンドショルダーは、価格が3つの山を形成するチャートパターンです。中央の山(ヘッド)が最も高く、両側の2つの山(ショルダー)はやや低い高さで形成されることから、人間の上半身に例えた名前が付いています。

下図で、トレード戦略を確認してみましょう。

エントリー手順を見ていきましょう。上図左側の③の時点では直近の2つの安値と高値が共に切り上げており上昇トレンド中です。

ここから下げてトレンドラインを割りますが(④)、直近の安値②を割っていないため、まだ上昇トレンド継続です。しかし、④からの上昇が①の高さあたりの⑤で止まって高値を切り下げ、トレンドレスに移行します。この時点でヘッドアンドショルダーではないかと予測し、エントリーポイントを探しましょう。

エントリーポイントは④を割れた時点です。なぜなら、直近2つの安値・高値が切り下げとなり、下降トレンド転換が確定するからです。より積極的にエントリーするなら、②と④を結んだネックライン割れ(赤丸)でエントリーできます。

ヘッドアンドショルダーを上下逆にした「逆ヘッドアンドショルダー」も同様に考えられます(上図の右側を参照)。

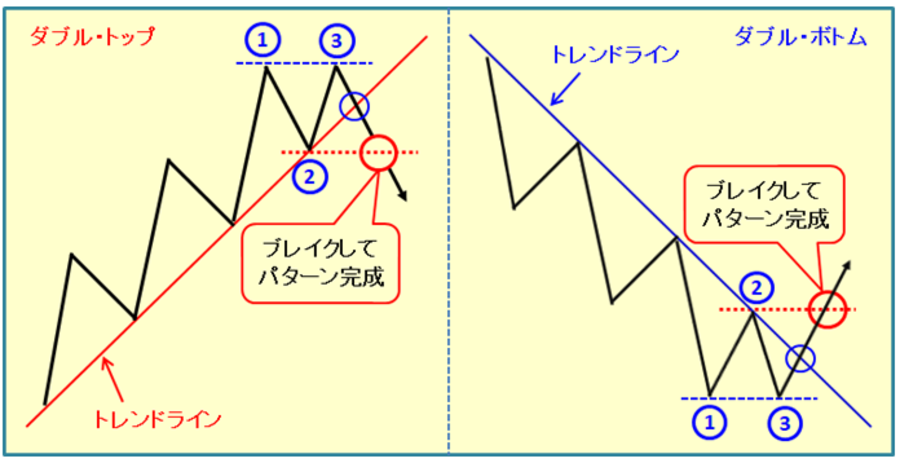

ダブルトップは、同じ抵抗線で2回上昇が止められたパターンで、天井圏で出現すると下降トレンド転換のサインです。逆にダブルボトムは、同じ支持線で2回下降が止められたパターンで、底値圏で出現すると上昇トレンド転換のサインです。

左上の図のダブルトップを例に、トレード戦略を解説します。上昇トレンドにおいて①の高値から②に下降した時点では、基本的にはトレンドラインタッチからの再上昇を狙い、買いエントリーを検討するべき局面です。しかし、高値を更新するはずが①付近で止まり③で再び反落した時点で、ダブルトップになるかもしれないと予測できます。

信頼性が高い売りポイントは、②を割れた時点です(赤丸)。③が①を突破できていない場合は、下落トレンド転換が確定するからです。③が①をわずかに超えた際もダブルトップと呼ばれますが、この場合も、反落の可能性が高いシグナルと判断できます。

③のあたりが強い抵抗線で高値を更新できないと考え、積極的にリスクをとるのであれば、トレンドラインを割ったポイント(青丸)でもエントリー可能です。

ダブルボトムも同様の考え方でエントリーできます。

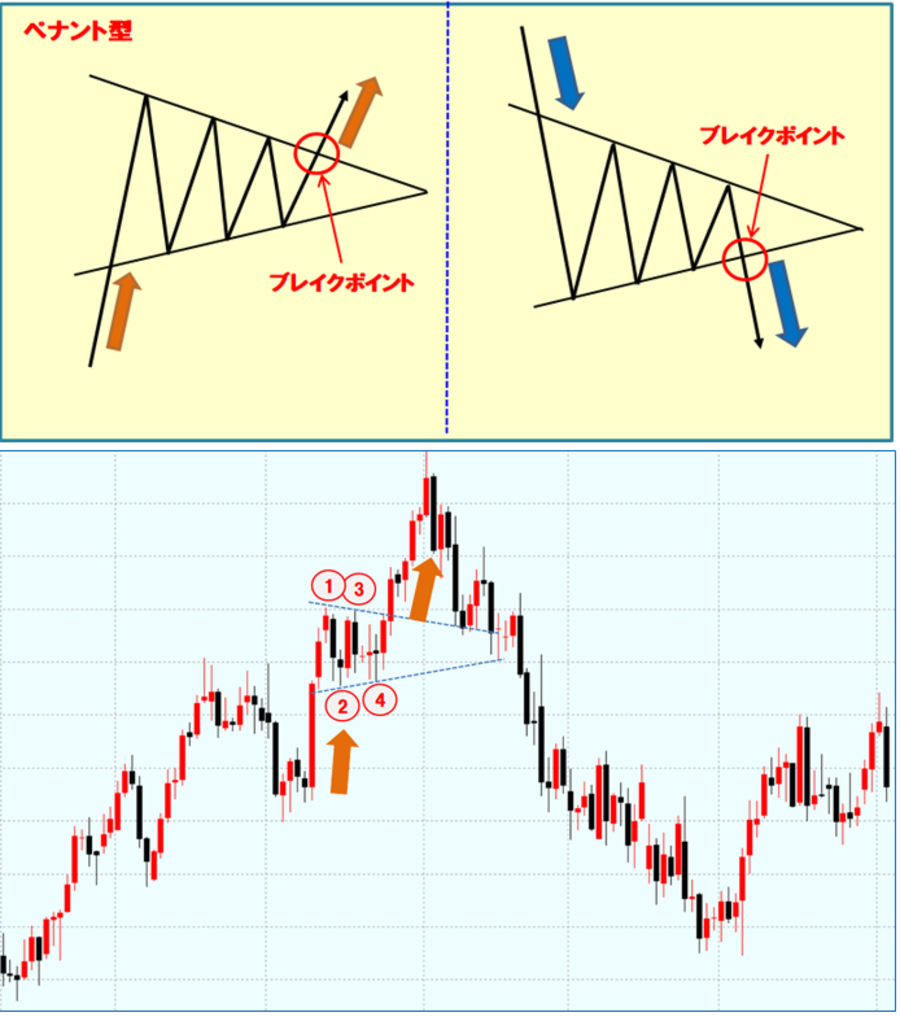

三角持ち合い(ペナント型)とは、トレンド発生中に、値動きの幅が次第に収束し、チャートが三角形の形状を形成するパターンです(下図参照)。三角持ち合いは階段の踊り場のような状態といえ、トレンドに復帰する可能性が高いため、トレンド方向にエントリーするのがセオリーです。

下側のローソク足チャートでは、高値切り下げの③が出現した時点で、三角持ち合いの可能性を考え始めます。その後④で安値切り上げとなり、収れんが進むと、三角持ち合いを認識するトレーダーがさらに増えるでしょう。

そこで買いを狙うトレードの戦略としては、高値①③を結んだ切り下げラインを引き、ブレイクしたポイントを上昇再開と考えてエントリーする方法が有効です。より明確なシグナルを選びたいのであれば、直近の高値③、または①のブレイクでエントリーすると良いでしょう。

下降トレンドの場合の三角持ち合いも同様に考えられます(上図の右上を参照)。

チャートで過去の価格を分析し、今後の値動きを予測することをテクニカル分析といいます。テクニカル分析をローソク足やバーのみで行うことはできますが、初心者にとっては難易度が高いのも事実です。そこで、多くのトレーダーは、価格変動をスムージングして動きを捉えやすくする指標や、買われすぎや売られすぎのシグナルを出す指標などのテクニカル指標をチャート上に表示して活用しています。

ここでは、FX初心者におすすめの指標として、「移動平均線」「ボリンジャーバンド」「RSI(相対力指数)」「MACD」について解説します。

移動平均線は最もポピュラーな指標で、ほとんどのトレーダーがチャートに表示しています。また、ボリンジャーバンドは移動平均線をベースに統計学の考え方を取り入れた指標です。

まず、移動平均線とは、一定期間の終値の平均値をチャート上に曲線として描画したものです。例えば、20日移動平均線は、直近20日間の終値の平均値を結んだ線となります。

移動平均線のメリットは、価格変動が平滑化されることで、価格の動きが捉えやすくなる点です。小さな価格変動を平均化するため、大きな流れが把握しやすくなります。

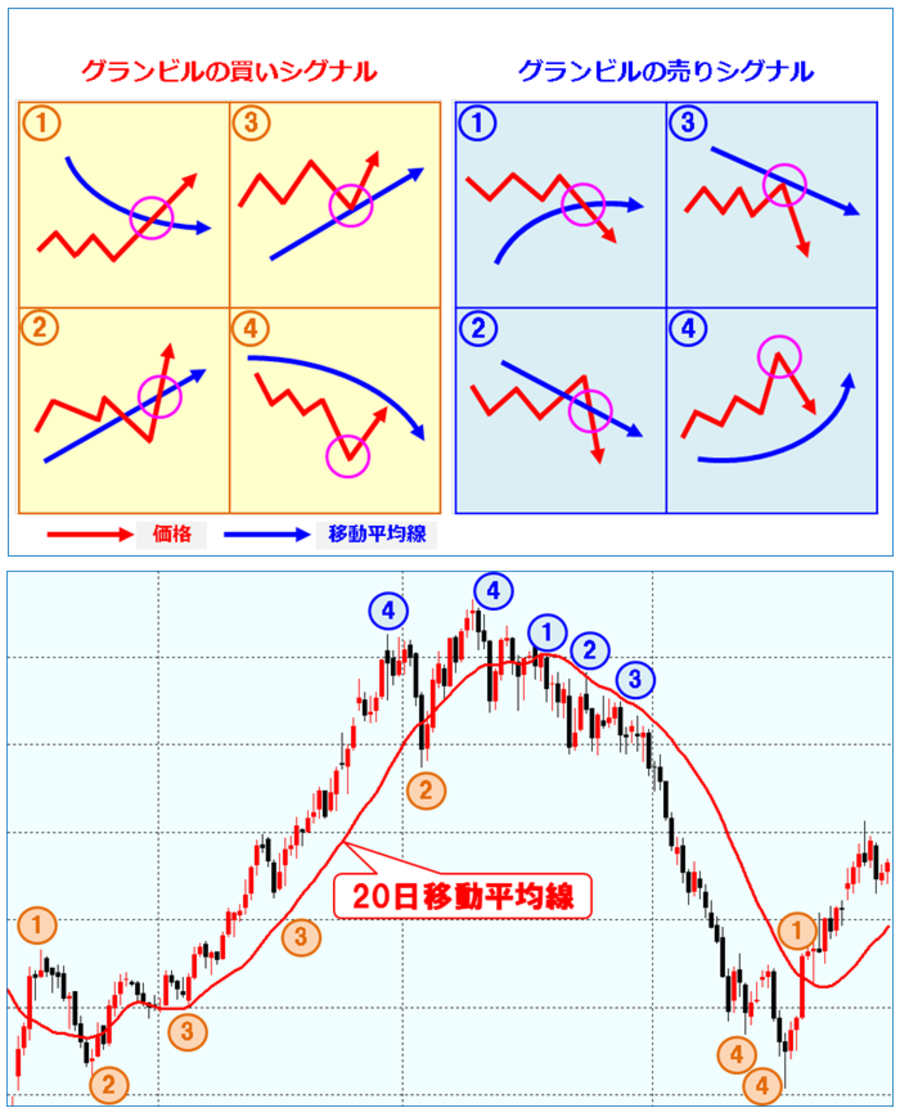

移動平均線を用いたチャート分析としては、「グランビルの法則」が有名です。

グランビルの買いシグナルは以下の通りです(左上の図参照)。

→ 新たな上昇トレンドの開始を見込んだエントリーポイント

→ 調整終了後の再上昇を見込んだエントリーポイント

→ 上昇トレンド継続を見込んだエントリーポイント

→ 売られすぎによる反発期待(突っ込み買い)のエントリーポイント

売りシグナルは上下を逆にして同じように考えられます(上図の右上参照)。

このうち、①②③は移動平均線がエントリーポイントと重なるため分かりやすいですが、④は判断が難しいといえるでしょう。

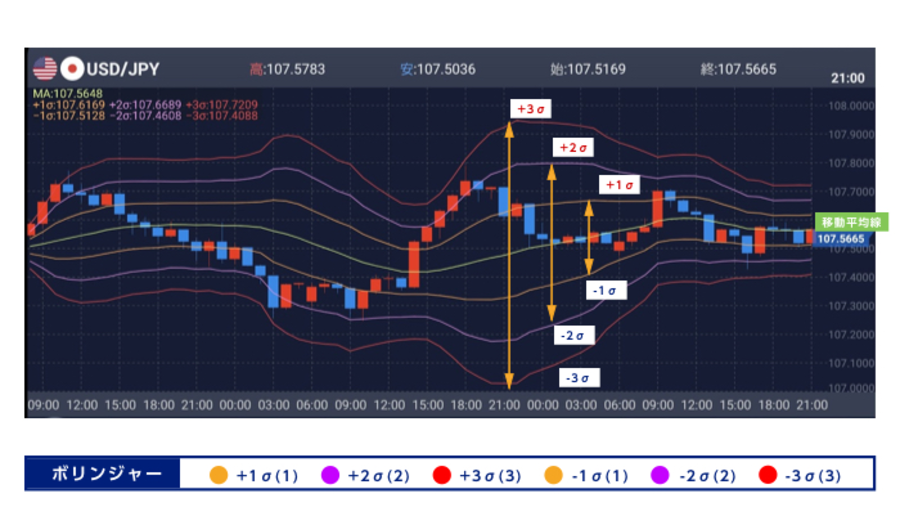

そこで活用できるのが統計学の考え方を取り入れたボリンジャーバンドです。ボリンジャーバンドは真ん中に移動平均線が描かれ、その上下にボリンジャーバンドが描かれます。

図の「+3σ」「+2σ」「+1σ」「−1σ」「−2σ」「−3σ」は以下の意味があります。

例えば、価格が「-3σ」付近にある時、グランビルの法則「④移動平均線より価格が大きく下に乖離した後に反発した時」で買いエントリーすれば、移動平均線まで戻る統計学上の確率は約99.7%です。

移動平均線のみの場合、グランビルの法則④はエントリー基準があいまいになりがちですが、ボリンジャーバンドの併用によって確率的な優位性に基づいたトレードを実現できます。

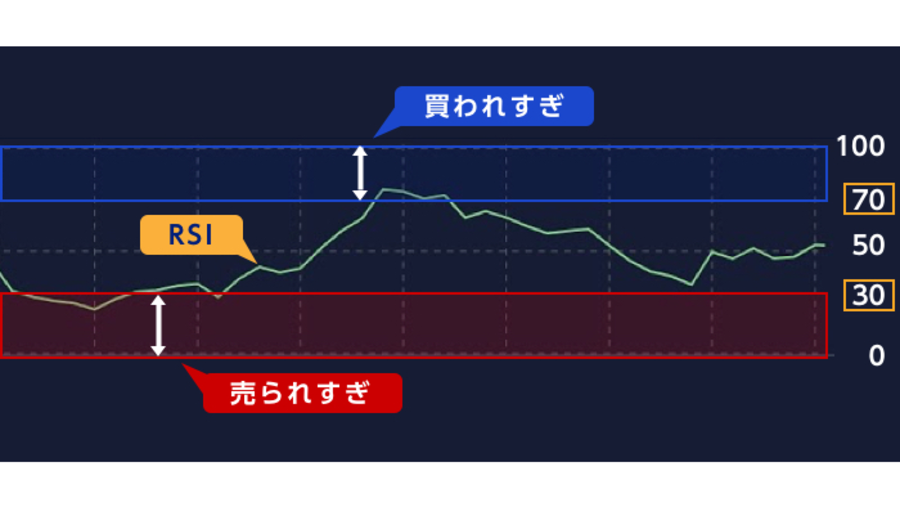

RSI(相対力指数)は、「Relative Strength Index」の略で、一定期間の値動きから価格が買われすぎまたは売られすぎかを判断する指標です。RSIは、トレンドがなく、一定の値幅を行ったり来たりするレンジ相場でよく機能します。

RSIは0~100%で示され、一般的には以下の基準で判断します。

RSIは期間を任意に設定できますが、14期間がよく使われます。期間を短くするほど感度がよくなりますが、誤ったシグナルが増える可能性があります。一方、期間を長くするほど、シグナルの信頼性は高まりますが、反応が遅いのがデメリットです。

また、RSIはレンジ相場向けの指標であるため、トレンド相場では機能しなくなる場合もある点に注意が必要です。例えば上昇トレンドでは、RSIが70%以上となっても買われすぎの範囲でグラフが高止まりし続ける状態となり、価格が下がらないことがあり、逆張りすると損失を招く恐れもあります。

そのため、レンジ相場を特定した上でRSIを用いたり、他の指標と併用したりすることをおすすめします。

MACDは、「移動平均収束拡散法」とも呼ばれるテクニカル指標で、トレンドの方向性や転換点を視覚的に捉えられる指標です。特にトレンド相場でよく機能します。

MACDライン(上図のオレンジライン)は短期と長期の移動平均線の差を表した線です。つまり、短期線が長期線の上/下にあるほどMACDラインは上昇/下降します。一般的には短期線を12期間、長期線を26期間に設定します。

シグナルラインはMACDラインをさらに平滑化した線です。一般的には、9期間で平均します。

エントリーのシグナルは、以下の通りです。

MACDはトレンド相場でよく機能するため、トレンド方向のシグナルのみ採用すると勝率が高くなります。

FXトレーダーとして成長するためには、チャート分析が欠かせません。まずはローソク足やバーチャートなどの種類を決めた上で、トレードスタイルに合わせて時間軸を選び、使いやすい指標を追加していきましょう。

SBI FXトレードのチャート分析ツールは、初心者でも直感的に操作できるように工夫されています。カスタマイズ性にも優れており、自分に合った時間足やテクニカル指標を組み合わせ、複数のチャートを自由にレイアウトできます。

SBI FXトレードは業界トップクラスとなる「34種類」の通貨ペアがあり、1通貨単位から取引できるため、非常に少ない資金からFX取引が可能です。また、スプレッドは業界最狭水準となっており、利益を上げやすい環境が整っているため、初心者の方にも安心してご利用いただけます。

まずはSBI FXトレードで口座を開設し、FX取引を始めてみましょう。

SBI FXTRADE

FX(外国為替証拠金取引)は異なる通貨を売買し、売買時のレートによって生じた差額で利益を出そうとする取引です。

SBI FXTRADEは、スプレッドやスワップポイント、通貨ペア数など、業界最良水準のサービスをご提供しています。また、初心者の方から、上級者までご満足いただける取引ツールをご用意しております。

この記事を監修した人

SBIリクイディティ・マーケット株式会社

金融市場調査部長

上田眞理人