UPDATE 2025.09.24

POST 2025.09.24

FXや株式投資の世界で頻繁に登場する「ローソク足」。相場の値動きを視覚的に捉えることができるチャート分析の基本手法であり、投資の判断において欠かせない存在です。

一方で、ローソク足のチャートを見たことはあっても、「それぞれの形が何を意味しているのか」「どう読み解けばよいのか」が、わからないという初心者も多いのではないでしょうか。

本記事では、ローソク足の仕組みや見方の基本から、組み合わせのパターンの意味、さらには代表的な分析手法「酒田五法」までをわかりやすく解説します。

まずはローソク足とは何なのか、その意味や見方などの基礎知識を解説します。

ローソク足とは、金融市場における価格変動を1本の図形で表現したもので、チャート分析の基本中の基本ともいえる存在です。その名のとおり、形状がローソクに似ていることから「ローソク足」と呼ばれており、FXだけでなく株式市場や商品先物などさまざまな相場で採用されています。

このローソク足の概念は、日本が発祥。18世紀の江戸時代、米相場で活躍した商人の本間宗久(ほんまそうきゅう)によって考案されたといわれています。

一見シンプルな形状ですが、ローソク足には一定期間における「値動きの幅」や「相場の勢い」、「反転の兆し」など多くの情報が詰め込まれており、トレンド分析やエントリー・イグジットの判断材料として、世界中の投資家に活用されています。

ローソク足は、1本で以下の4つの価格情報を視覚的に表現できます。

この4点の情報を1つのローソク足で確認できるため、足が何本も連なることで、値動きの方向性やボラティリティ、勢いなどをひと目で把握することができます。

そのため、ローソク足の形状の意味や見方を理解していれば、少しチャートを見ただけで相場の流れや全体像をつかむことも可能です。

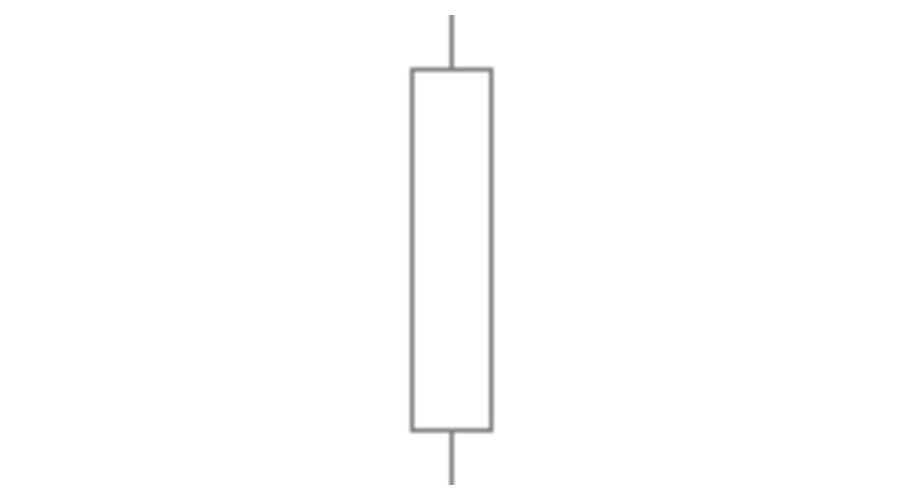

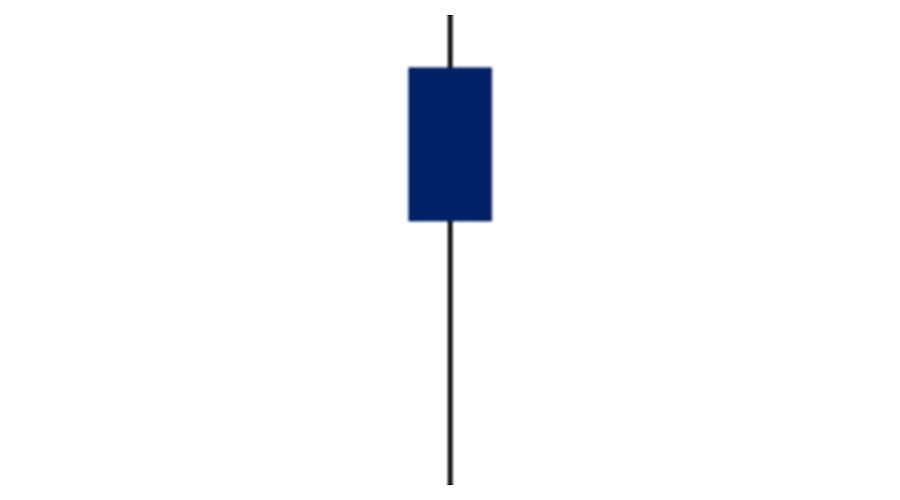

ローソク足は、大きく2つのパーツで構成されています。

ローソク足の色や塗り方によって、その期間中に価格が「上昇」したのか「下落」したのかもひと目で判断できます。

チャートの設定ツールによって色の指定は異なりますが、原則としてこのルールが採用されています。

ローソク足は、1本ごとに設定された時間の単位ごとに価格の動きを表します。代表的な時間単位と名称は以下のとおりです。

このほかにも、「5分足」や「15分足」といった短期チャートが利用できるツールも多く、スキャルピングやデイトレードなどの短期売買において重宝されます。

投資スタイルに応じて適切な時間軸を使い分けることで、トレンドの全体像や局所的な値動きの変化を適確に捉えることが可能です。

ここからは、チャート分析の基礎となるローソク足の9つの基本形を紹介します。これらのパターンを理解することで、相場の勢いや反転の兆しを読み取る力が高まります。

大陽線とは、実体部分が大きな陽線のことで、価格が始値から終値にかけて大きく上昇したことを示します。

強い買い圧力によって一方的に上昇しており、上昇トレンドの継続や反転のサインとして注目されます。

いずれの状況でも、大陽線が現れた場合は強気な投資家心理が背景にあると考えられ、相場の方向感をつかむシグナルのひとつです。

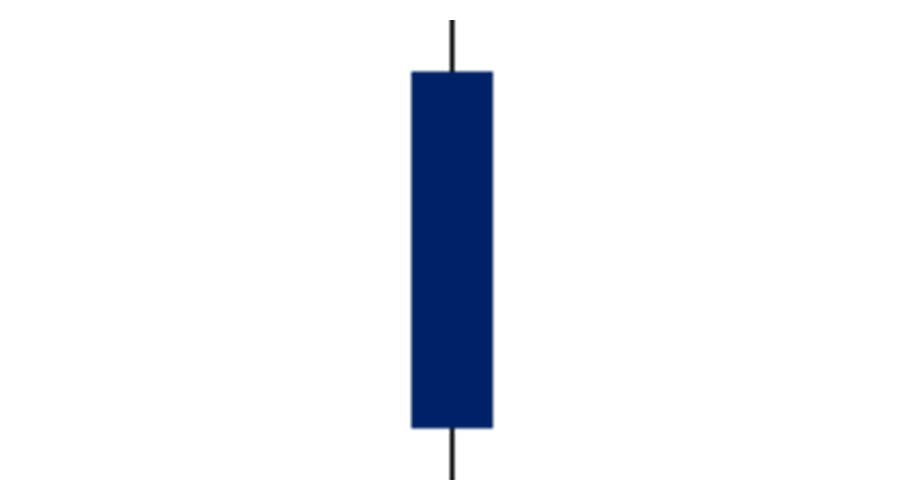

大陰線は、大きな実体を持つ陰線で、始値から終値まで大きく価格が下落したことを表します。

強い売り圧力により一方的に価格が下がっており、下落トレンドの継続や反転下落の前兆とされます。

大陽線と同様、視覚的にわかりやすいシグナルとして重視されます。

小陽線は、実体が小さく上下に短いヒゲを持つ陽線で、「コマ」とも呼ばれる形状です。

買いの圧力はあるものの弱く、相場の方向性が定まらない状態を示し、「迷い線」の一種とされます。

小陰線も小陽線と同様に実体が小さく、上下のヒゲも短いローソク足です。こちらはやや売り優勢の状況を示します。

連続して出現する場合は、反転の兆候として警戒されることもあります

上影陽線は、上ヒゲが長く実体が下部に位置する陽線です。この形状は一時的に価格が上昇したものの、その後は売り圧力に押されて勢いを抑えられた状況を示しています。

そのため、高値圏で出現すると反転下落へのサインと見なすのが一般的です。

特に、前日の上昇に続いて上影陽線が現れた場合は、価格の「天井感」への警戒から利益確定売りが入りやすくなります。

上影陰線は、上影陽線に似た形状ですが、実体が陰線である点が異なります。

上影陰線が出現している場面では売り圧力の方が強いため、その後の反落や継続的な下落に警戒する必要があります。

下影陽線は、下ヒゲが長く、実体が陽線となっている形状です。

トレンド転換の予兆や、「押し目買い」のタイミングを示す可能性があります。

下影陰線は、下影陽線と似ていますが、終値が始値よりも低い陰線です。

ただし、下陰陰線は「買いの勢いが強くなってきた可能性」を示唆する程度で、明確な上昇シグナルではないため、他の要素と併せて慎重に判断しましょう。

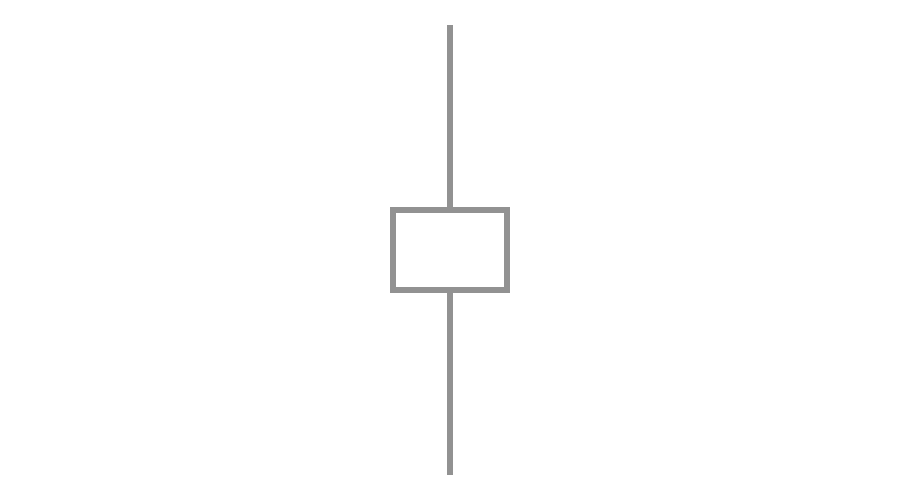

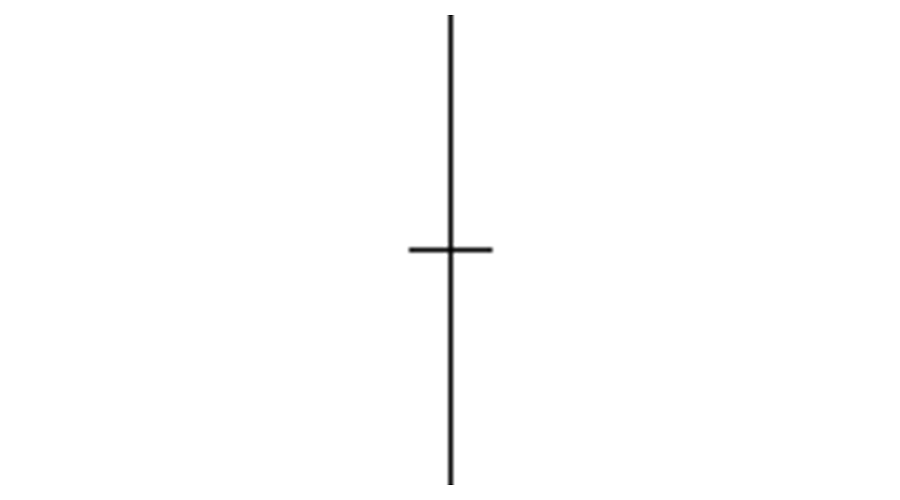

十字線は、始値と終値がほぼ同じ価格で終了し、実体が非常に小さいか存在しないローソク足です。別名「寄引同時線」とも呼ばれます。

十字線は実体の上下にヒゲがあり、それぞれの長さが同程度であるのが特徴で、買いの勢いと売りの圧力が拮抗していることを意味しているローソク足です。

十字線の出現は相場の転換点となる可能性があるため、重要なサインとして認識されています。一方で、上昇・下落のどちらにも進む可能性があるという意味でもあるため、その時のトレンドや前後のローソク足などと併せて慎重に判断する必要があります。

ローソク足は、単体でも相場の流れや投資家心理を読み解く手がかりとなりますが、複数のローソク足を組み合わせることで、さらに精度の高い分析が可能になります。

ここでは、代表的な組み合わせパターン3種類と、その意味・使い方について解説します。

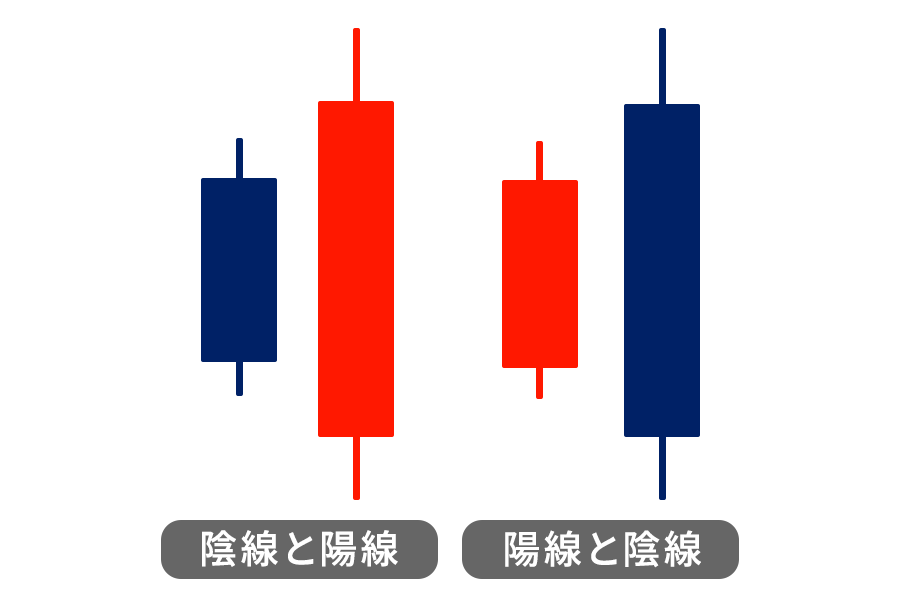

包み足とは、2本のローソク足が連続して出現したときに、新しいローソク足が前のローソク足の高値・安値を完全に包み込む形状を指します。別名「抱き足」とも呼ばれます。

特に、明確なトレンドが続いている場面で包み足が現れた場合、トレンドの反転シグナルとして注目されるため、エントリーや利確の判断材料として非常に有効です。

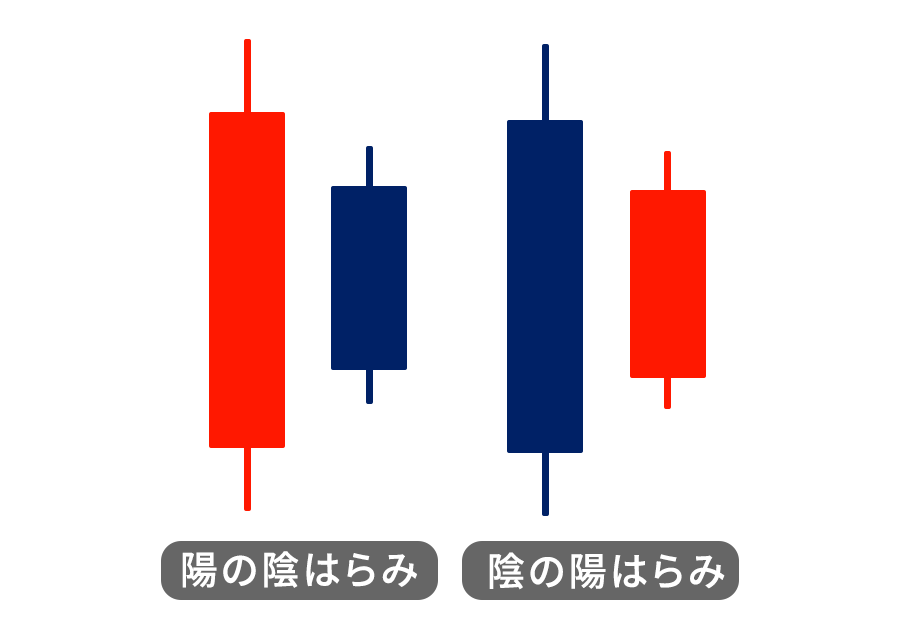

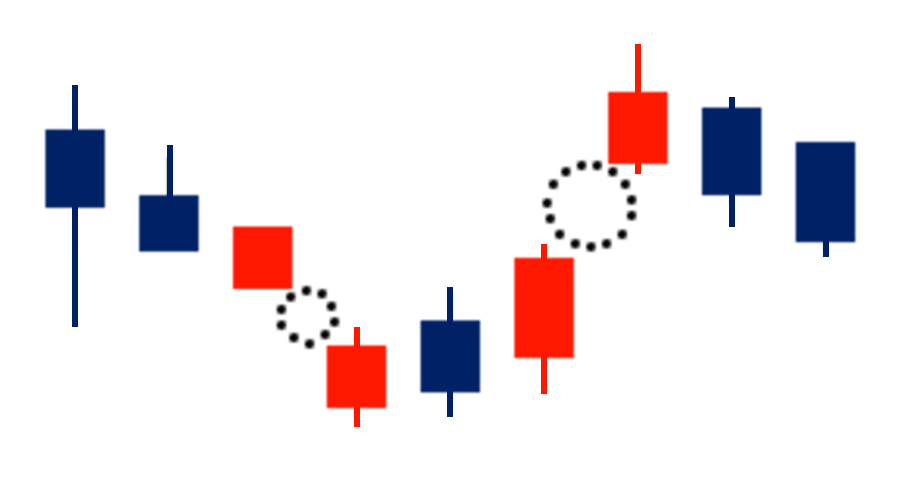

はらみ線は、包み足とは逆パターンで、2本のローソク足のうち、新しいローソク足が前のローソク足の実体の中に収まる形状を指します。

このパターンは単体での判断よりも、次に出現するローソク足との組み合わせでの分析が重要になります。

窓(ギャップ)とは、2本のローソク足の間に価格の空白(ギャップ)ができる現象を指します。別名「空(くう)」とも呼ばれます。

主に取引時間外の突発的なニュースや重要指標の発表によって、翌営業日の始値が前日の終値から大きく乖離した場合に発生します。

「窓を埋める動き」は、特にFXや株式市場で注目されるパターンであり、一時的な反発や反落を狙った短期売買のチャンスにもなります。

酒田五法とは、ローソク足の考案者として知られる江戸時代の米商人・本間宗久によって確立された、ローソク足を用いた相場分析法です。

この手法は、200年以上の歴史を持ちながらも、現代のテクニカル分析にも通じる普遍的な考え方として、多くのトレーダーに受け継がれています。

ここでは、酒田五法における代表的な5つのパターンとその意味を、初心者にもわかりやすく解説します。

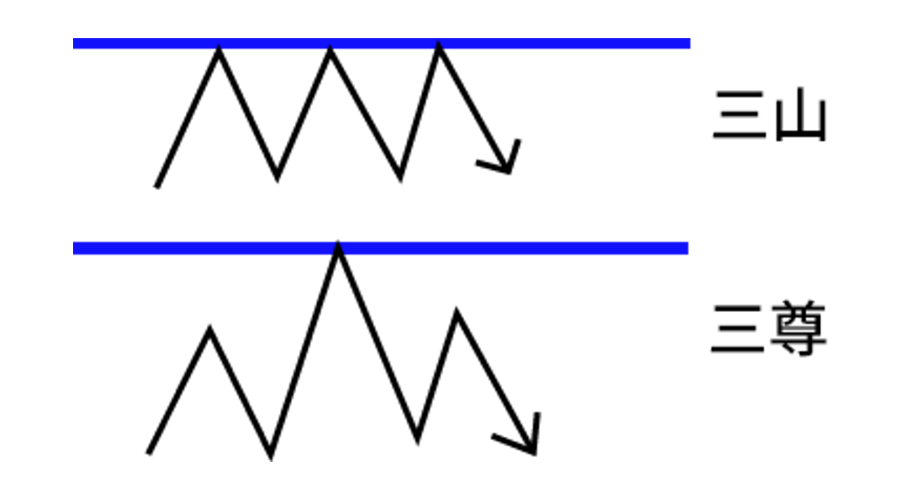

三山とは、上昇相場の中で価格が3回上下を繰り返して形成される「山」のことです。

この3つの山を描いた三山は、相場の天井圏で現れることが多く、下降トレンドへの転換を示唆する重要なサインです。「3回も高値を突破できなかったのだから、今後も超えるのは難しいだろう」という心理が働くため、買いの勢いが徐々に弱まり、その後は下落に転じる可能性が高まります。

3つの山の高さがほぼ同じだった場合(トリプルトップ)、その頂点を結んだ線を「天井」と呼び、反転サインとしてやや弱いが、レンジ上限での反落を狙うのに有効です。

中央の山が最も高い場合(ヘッド・アンド・ショルダー)を特に「三尊(さんぞん)」と呼び、中央が抜けていることで、より明確な反転サインとされます。

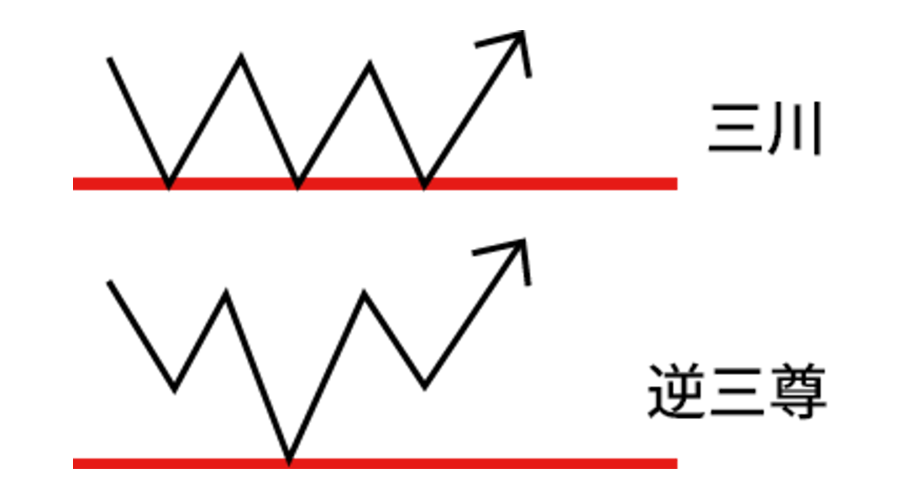

三川は三山の逆で、下降相場の中で価格が3回上下動して形成される3つの「谷」を意味します。谷には川が流れているものなので「三川」と呼ばれるようになりました。

三川は、相場の安値圏での底堅さを示すことから、上昇トレンドへの転換サインとされています。「3回下落したものの、それ以下の価格までは下がらないだろう」という心理が働き、売りの圧力が弱まり、買いに転じると考えられるためです。

3つの谷の深さがほぼ同じだった場合(トリプルボトム)、その頂点を結んだ線を「底」と呼び、反転サインとしてやや弱いが、レンジ下限での反発を狙うのに有効です。

真ん中の谷が一番深い形状(逆ヘッド・アンド・ショルダー)を「逆三尊(ぎゃくさんぞん)」と呼び、より強力な反転サインとされます。

三空とは、ローソク足の窓(ギャップ)が3回連続で出現するパターンを指し、相場の過熱状態を示す重要なサインです。

上昇トレンド中に三空が現れた場合は、買いの勢いが過剰な状態とされ、その後は売りに転じる可能性が高くなります。逆に、下降トレンド中に三空が出現した場合は、売り圧力が過剰な状態であり、その後は買い戻しによる反発が起こる前触れと見なされます。

窓(空)は本来、突発的なイベントなどで発生するイレギュラーですが、それが3回連続するという異常状態が転換のきっかけとなると考えられています。

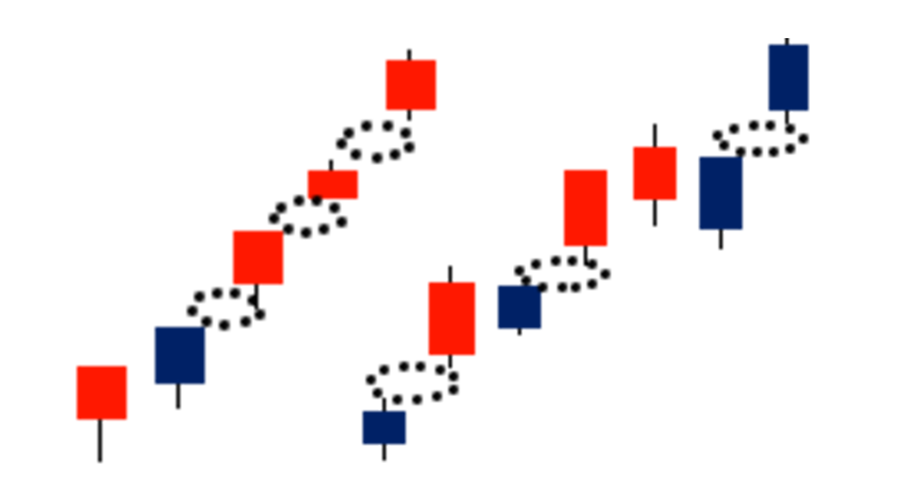

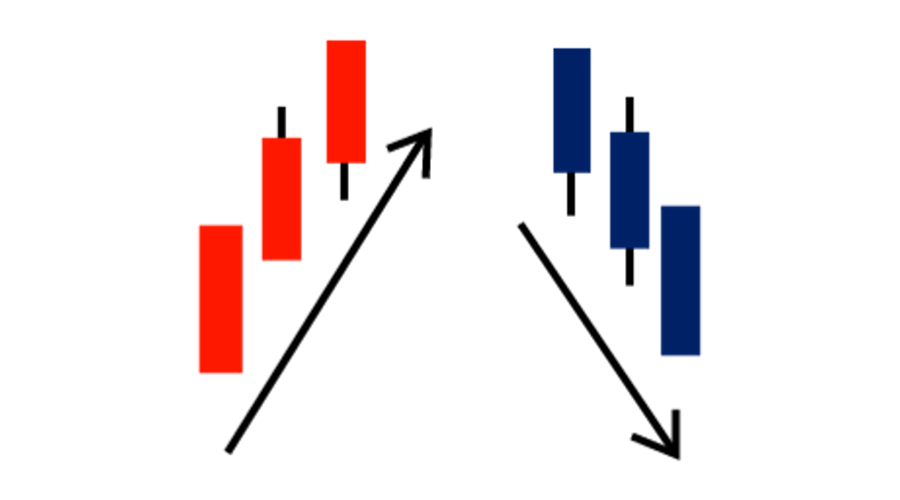

三兵は、同じ方向に連続して3本の陽線または陰線が出現したパターンを指します。

陽線は白か赤で表記されるのが一般的なため、陽線が3本続く形は「赤三兵」とも呼ばれ、強い買いの勢いを示すシグナルとされています。

これに対して、陰線は黒か青で表記されることから、陰線が3本続く形は「黒三兵」とも呼ばれ、売り圧力が強いことを示唆しています。特に黒三兵は、高値圏から下落に転じる不吉な予兆と考えられていることから、黒をカラスに見立てて「三羽烏(さんばがらす)」とも呼ばれています。

いずれの場合も、三兵はその後のトレンドの継続を示す力強いパターンであるといえます。

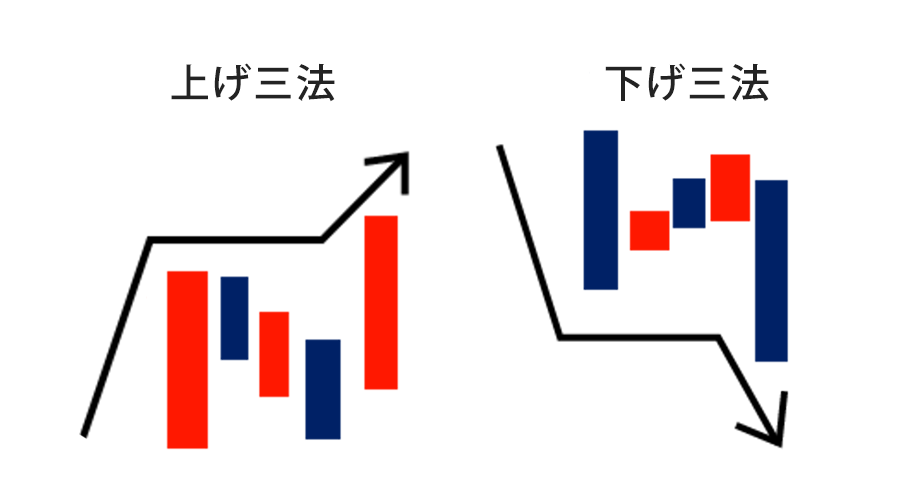

三法は、上昇や下降といった明確なトレンド中に一時的なレンジ相場(持ち合い)が挟まる形状を指します。

三法は、次のように分けられます。

三法は仕掛けの準備期間としても見られ、「静から動」への転換をとらえる重要なパターンです。

ローソク足は、投資家心理や相場の変化をシンプルに可視化する強力なツールです。

基本的なローソク足の形から、酒田五法などの分析法を学んだら、実際の取引を通して感覚を磨いていくのが上達への近道です。

SBI FXトレードでは、1通貨単位から取引可能なので、数十円という少額から実践的にFXを体験できます。初心者の方でもリスクを最小限に抑えながら、リアルな市場環境に触れて学びを深めることが可能です。

SBI FXトレードで相場の世界に第一歩を踏み出してみましょう。

SBI FXTRADE

FX(外国為替証拠金取引)は異なる通貨を売買し、売買時のレートによって生じた差額で利益を出そうとする取引です。

SBI FXTRADEは、スプレッドやスワップポイント、通貨ペア数など、業界最良水準のサービスをご提供しています。また、初心者の方から、上級者までご満足いただける取引ツールをご用意しております。

この記事を監修した人

SBIリクイディティ・マーケット株式会社

金融市場調査部長

上田眞理人