UPDATE 2025.02.17

POST 2025.02.17

FXを始めようとする初心者の中には、基本的な取引手法や分析方法などが分からず、不安になっている人がいるのではないでしょうか?

FXは手軽に始めることができるものの、基本的な取引手法や分析方法などを学んでからトレードをしないと、大きな損失につながる可能性があります。また、得られたであろう利益も逃してしまうこともあるでしょう。

今回は、FXの初心者向けに、覚えておくべき基本的な取引手法や分析方法、注意点を解説します。当記事を読んで、リスクを抑えながら利益を得るチャンスを掴んでいきましょう。

FXにおける基本的な2つの取引手法は「順張り」と「逆張り」です。まずは順張りと逆張りから覚えていきましょう。

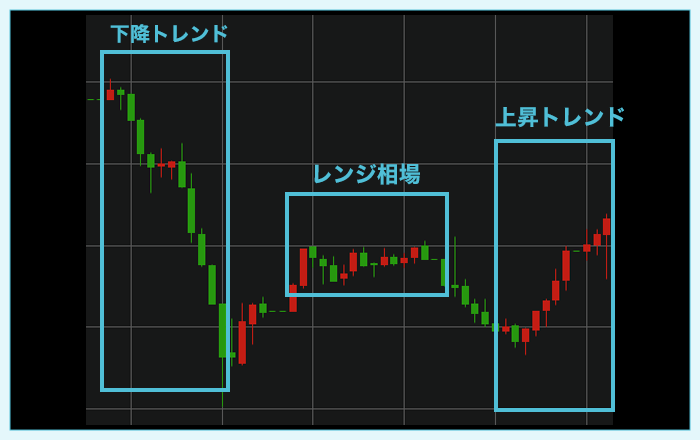

FXの相場は大きく分けて「レンジ相場(一定の幅で価格が上下する)」と「トレンド相場(特定の方向に価格が動く)」という2つがあります。そのため、相場の状況に合わせて使い分けることが大切です。

特に逆張りは、レンジ相場でもトレンド相場でも活用できる取引手法なので、リスクも含めて理解しておくと良いでしょう。

順張りは、相場の流れに沿って同じ方向のポジション(建玉)を持つ取引手法です。トレンド相場に強い取引手法として知られています。上昇トレンドの場合は買いでエントリー(新規注文)し、下降トレンドの場合は売りでエントリーします。

順張りはトレンドの方向に従って取引するため、初心者でもエントリーしやすい手法です。また、トレンドは長期的に継続することがあり、押し目や戻り目を見極めてポジションを増せば、大きな利益を得られる可能性があります。

ただし、上昇トレンドの天井付近や、下降トレンドの底付近でエントリーしてしまうリスクもあり、損失につながってしまうこともあるでしょう。そのため、ローソク足の形状や他のテクニカル指標などを参考にして、総合的に判断することが大切です。

逆張りは、トレンドとは逆方向のポジションを持つ取引手法です。トレンド相場であっても、常に価格が上昇していく、あるいは下落していくことは基本的になく、押し目や戻り目をつくりながら、トレンド相場を形成します。

トレンド相場で逆張りをする場合は、押し目や戻り目を狙うことができれば、コツコツと小さな利益を積み重ねていくことができるでしょう。また、トレンドの転換を予測してエントリーすれば、大きな利益を得ることも可能です。

基本的にはトレンド継続中の逆張りはリスクの割にリターンが少なめなので、トレンドの転換やレンジ相場を狙う方が良いといえます。また、レンジ相場でも上下の幅が狭い場合は、逆張りでも思うように利益を出せない点にも注意が必要です。

FXの主なトレード手法としては、「スキャルピング」「デイトレード」「スイングトレード」「ポジショントレード」の4つがあります。各トレード手法は必要な時間や資金、特徴が異なるため、自分の取引スタイルに合わせて選択することが大切です。

トレード手法を誤ってしまうと、大きな損失につながりかねません。そのため、各トレード手法を学んで、自分に合うものを見つけてみてください。

スキャルピングは、トレード手法の中で最も短い時間、最も多い回数でトレードを行う手法です。スキャルピングには「頭皮を剥ぐ」という意味合いがあり、相場から薄い利益を狙っていくことになります。

また、スキャルピングはトレード回数が多いことから、少額でも効率よく利益を積み重ねていける手法です。ただし、1日で数十〜数百回ほどのトレードを行うため、集中力と判断力を駆使して常に相場を監視する必要があります。スキャルピングを行う際は、以下の必要なトレード時間や資金、メリット・デメリットを理解した上でトレードしてください。

| 必要な時間 | 数秒~数分 |

|---|---|

| 必要な資金 | 数万円~ |

| メリット |

|

| デメリット |

|

デイトレードは、1日でトレードを完結させるトレード手法です。スキャルピングよりもポジションの保有時間が長いため、1回のトレードで狙える利益は多くなります。スキャルピングよりも余裕を持ってトレードできるため、初心者にも取り組みやすい部分がありますが、一定の取引経験が必要です。

寝る前にポジションを解消(手仕舞い)しておけば、就寝中の値動きによるリスクを抑えることができます。デイトレードを行う際は、以下の必要なトレード時間や資金、メリット・デメリットを理解した上でトレードしてください。

| 必要な時間 | 数十分~数時間 |

|---|---|

| 必要な資金 | 数万円~ |

| メリット |

|

| デメリット |

|

スイングトレードは、数日〜数週間という期間で行うトレード手法です。1日に何度もトレードしないことや保有期間が長いことで、初心者でもゆとりを持ったトレードが行えるでしょう。エントリーする際は、トレンドの方向やテクニカル指標などを参考にすることを忘れないようにしてください。

ポジションを保有する期間が長いため、トレンドの転換が起こった時は大きな損失に繋がる可能性があります。また、経済指標の発表や要人の発言などで、急な価格変動が起こるリスクも考慮しておくことが重要です。スイングトレードを行う際は、以下の必要なトレード時間や資金、メリット・デメリットを理解した上でトレードしてください。

| 必要な時間 | 数日~数週間 |

|---|---|

| 必要な資金 | 数十万円~ |

| メリット |

|

| デメリット |

|

ポジショントレードは、数週間~数年単位という長期でポジションを保有するトレード手法です。ポジショントレードを行う際は、長期(1日・1週間・1ヶ月など)のローソク足を参考にします。ポジショントレードで得られる利益は、売買による利益だけではありません。

長期保有を前提としているため、買いポジションで発生するスワップポイント狙いも有効です。そのため、スワップポイントが高めの高金利通貨(メキシコペソ・トルコリラなど)を長期で保有する方もいますが、マイナススワップや為替リスクにも注意が必要です。ポジショントレードを行う際は、以下の必要なトレード時間や資金、メリット・デメリットを理解した上でトレードしてください。

| 必要な時間 | 数週間~数年 |

|---|---|

| 必要な資金 | 数十万円~ |

| メリット |

|

| デメリット |

|

FXには「ファンダメンタルズ分析」と「テクニカル分析」という、2つの主要な分析方法があります。トレード手法によって重視される分析方法が異なるため、それぞれの特徴を理解してトレードに活用することが大切です。以下では、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析について解説します。これらの分析方法を理解し、ご自身のトレードに役立ててください。

ファンダメンタルズ分析は、各国の金融政策や経済状況などを参考に分析する方法です。金融政策や経済状況などのファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)は、良くも悪くも相場に大きく影響します。

そのため影響を与えるような経済指標やニュースなどを日常的にチェックして、中・長期的な目線で相場の流れを予想することが大切です。ファンダメンタルズ分析は、中・長期的な目線で分析することから、スイングトレードやポジショントレードに向いているといえます。

特に初心者の方は、日々の経済ニュースや経済指標をチェックするようにし、どんな影響を与えているのかを見てみると良いでしょう。特にアメリカの「雇用統計」、「FOMC(米連邦公開市場委員会)」、「金融政策決定会合(日銀)」は要チェックです。

テクニカル分析は、相場の動きをチャートパターンや各テクニカル指標などを用いて分析する方法です。ローソク足のチャートパターンだけではなく、テクニカル指標も併用することで信頼性がアップします。

テクニカル指標に関しては、大きく分けて「トレンド系」と「オシレーター系」という2つのジャンルがあります。トレンド系はトレンドの流れや転換を分析するのに有効な方法で、オシレーター系は相場の過熱感(買われ過ぎ・売られ過ぎ)を分析するのに有効な方法です。

例えば、上昇トレンドの勢いが弱まっている時に、三尊天井(上昇トレンドから下落トレンドへの転換を示唆)のチャートパターンが出現したとしましょう。このような状況の中で、トレンド系の代表格である移動平均線が上昇から横ばいに、オシレーター系のストキャスティクス(詳細は後述)が80%以上(買われ過ぎ)になっている場合、相場の過熱感により下降トレンドへの転換を予測できます。このタイミングで売りのエントリーをすることで利益が得られる可能性があるでしょう。

この項目では、FXのテクニカル分析で活用する指標として、トレンド系・オシレーター系の2つを解説します。相場の方向性や転換するタイミングを見極めたり、相場の過熱感を分析したりする際にぜひお役立てください。

トレンド系は、相場の方向性や転換するタイミングを見極めるのに役立つテクニカル指標です。特に順張りを行う際には、トレンドを正確に把握するための重要なツールです。

今回は、トレンド系のテクニカル指標の中でも多くのトレーダーに利用されている「移動平均線(SMA・EMAなど)・一目均衡表・ボリンジャーバンド」について解説します。これらは初心者にとっても覚えておくべき重要な指標です。

それぞれのテクニカル指標は特徴が異なるため、状況に応じて使い分けたり併用したりすることが大切です。それでは、各トレンド系のテクニカル指標を見ていきましょう。

移動平均線は、一定期間の平均価格(終値)から算出して線で表示されたテクニカル指標です。移動平均線には以下の3つの種類があります。

移動平均線の基本的な見方は、線よりも上にローソク足があれば買い圧力が優勢、線よりも下にローソク足があれば売り圧力が優勢というシンプルなものです。そのため初心者でも、扱いやすいテクニカル指標といえるでしょう。

また、移動平均線をサポートライン(支持線)として、押し目を形成しながら上昇トレンドになることがあります。逆に、移動平均線をレジスタンスライン(抵抗線)として、戻り目を形成しながら下降トレンドになる可能性があることも覚えておきましょう。

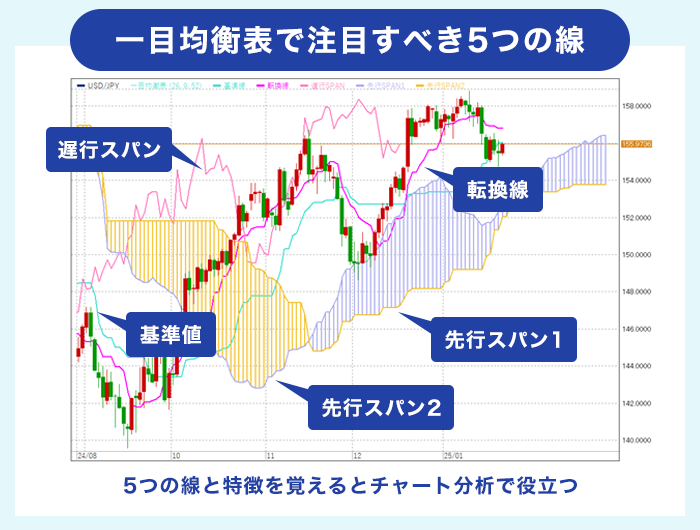

一目均衡表は、日本で開発されたトレンド系のテクニカル指標です。一目均衡表では以下の5つの線によって構成されています。

(出所:SBI FXトレード)

一目均衡表の基本的な見方は、2つの先行スパンの間に形成される「雲」よりも上に価格があれば上昇トレンド、下にあれば下降トレンドを示唆しているというものです。また、転換線が基準線より上・遅行スパンがローソク足より上・そして雲よりもローソク足が上の場合は、「三役好転」という買いシグナルになります。

逆に、転換線が基準線よりも下・遅行スパンがローソク足よりも下・雲よりもローソク足が下の場合は、「三役逆転」という売りシグナルになることを覚えておきましょう。

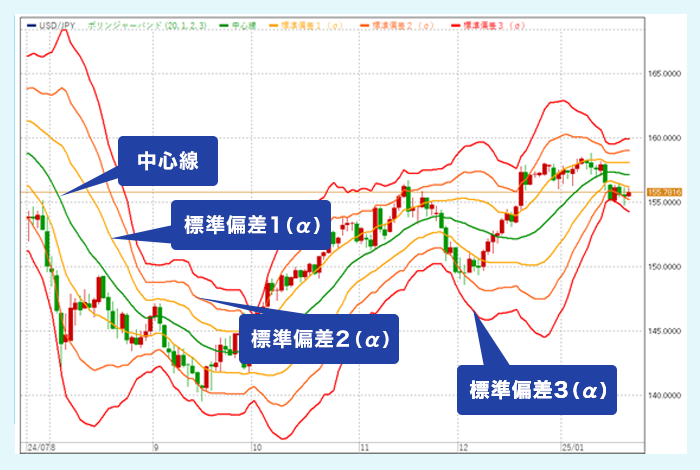

ボリンジャーバンドは、移動平均線を中心に上下に「標準偏差」と呼ばれるバンド(線)を表示させるテクニカル指標です。移動平均線からバンドの幅が乖離するほど、相場のボラティリティ(変動率)が大きいことを示しています。

逆にバンドの乖離が小さいほど、ボラティリティが小さいことを意味します。バンドは「±1σ(シグマ)~±3σ」まであります。例えば、移動平均線よりも上にあるバンドは「+1σ」、下にあるバンドは「-1σ」です。

ボリンジャーバンドを活用すると、移動平均線の方向でトレンドが把握でき、バンドで逆張りポイントを探すことができます。±1σの範囲内に価格が収まる確率は約68.26%、±2σでは約95.44%、±3σでは約99.73%です。このようにトレンドを把握しながら、バンドにタッチした時に逆張りでエントリーすることもできます。また、バンドがスクイーズ(収縮)した後に、エクスパンション(拡大)した時は、新しいトレンドが発生する兆候とも考えられます。

オシレーター系は、相場の過熱感や勢い、反転のタイミングを分析するためのテクニカル指標です。相場は買われ過ぎれば売られ、売られ過ぎれば買われる傾向にあります。このような過熱感はトレンド系のテクニカル指標だけでは判断しにくいため、オシレーター系のテクニカル指標も併用することで、トレードの精度を高めることができます。

今回は、オシレーター系のテクニカル指標の中から「サイコロジカルライン」「MACD」「RSI」「ストキャスティクス」の4つを解説します。トレンド系同様に、それぞれのテクニカル指標の特徴が異なるため、状況に応じて使い分けすると良いでしょう。

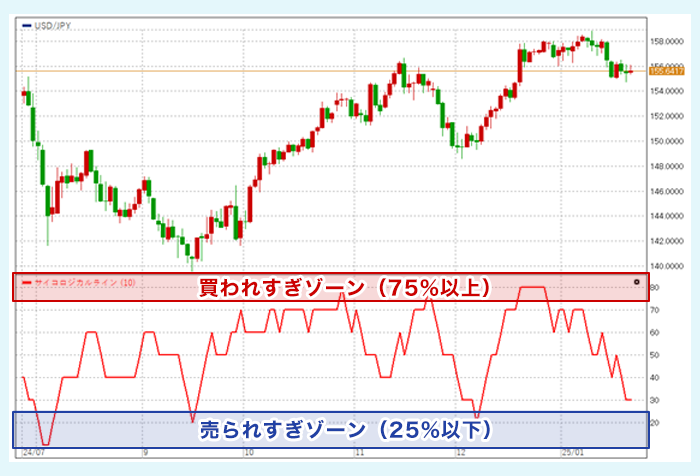

サイコロジカルラインは、一定期間のうちに何日上昇したかを基に、相場の過熱感を把握するためのテクニカル指標です。サイコロジカルには「心理的な」という意味合いがあります。相場は投資家の心理状態によっても変動するため、サイコロジカルラインを参考に相場の過熱感が把握できるというわけです。

サイコロジカルラインは0〜100%の範囲で変動し、75%以上になれば買われ過ぎ、25%以下になれば売られ過ぎという判断材料になります。基本的には75%以上になれば売りでエントリー、25%以下になれば買いでエントリーを検討しましょう。

ただし焦って、すぐにエントリーせずに、他の指標と併用して確認を行うとより確実です。特に、だましが発生する可能性があるため、売りポジションを持つ際は、75%を上抜けて再度75%を下抜けたら売りでエントリー、25%を下抜けて再度25%を上抜けしたら買いでエントリーする方法も有効です。

MACDは、トレンドの強弱や逆張りの売買タイミングが分かるテクニカル指標です。0を基準とした0ラインと、MACDとシグナルという2本のラインで分析できます。MACDの特徴は、トレンド系とオシレーター系の2つの要素を持ち合わせている点です。

0のラインから下にMACDとシグナルがある場合は、下降トレンドで相場が弱気になっていることを示しています。逆に0ラインから上にMACDとシグナルがある場合は、上昇トレンドで相場が強気になっていると判断できるでしょう。

また、0ラインを上抜けすれば買い、下抜けすれば売りという売買タイミングも分かります。そのほか、トレンドの転換となるMACDとシグナルのゴールデンクロス(買いのタイミング)、デッドクロス(売りのタイミング)でも売買タイミングを判断することが可能です。このように、MACDはトレンド・オシレーター2つの要素を持った、使いやすいテクニカル指標といえます。

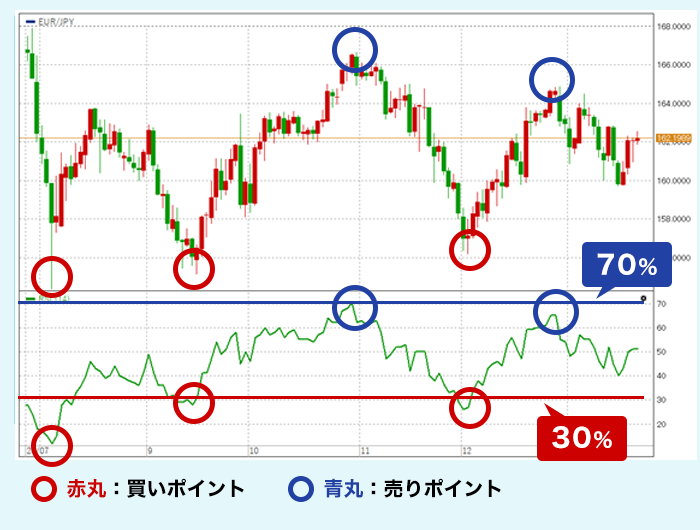

RSIは、相場の「相対力指数(いわゆる過熱感)」を捉えるために有効なテクニカル指標です。1本の線で過熱感を表しているため、初心者にも分かりやすいテクニカル指標といえるでしょう。性質はサイコロジカルラインと似ており、0〜100%の範囲内で買われ過ぎなのか、売られ過ぎなのかを判断します。

一般的には30%以下は売られ過ぎ、70%以上は買われ過ぎという判断をすることが可能です。そのため逆張りで30%以下になれば買い、70%以上になったら売りでエントリーすることが有効だといえます。

ただし、相場の状況によっては、必ずしも逆張りできるとは限りません。相場が強いトレンドを継続し続けると、RSIは上下に張り付いてしまうことがあります。このような時には、逆張りの判断材料にはならないでしょう。また、だましもあるため、チャートパターンや他のテクニカル指標と併用することがポイントです。

ストキャスティクスは、サイコロジカルラインやRSIと同様に、相場の過熱感を判断するためのテクニカル指標です。ストキャスティクスには2種類あり、変動に敏感な「ファーストストキャスティクス」と、少し反応が遅めの「スローストキャスティクス」です。

ファーストストキャスティクスは「%K」と「%D」、スローストキャスティクスは「%D」と「Slow%D」という2本の線で構成されています。0〜100%の範囲内において20%以下は売られ過ぎ、80%以上は買われ過ぎと判断することが可能です。また、20%以下の時に%Kが%Dを下から上抜けすれば買い、80%以上の時に%Kが%Dを下抜けすれば売りでエントリーできるでしょう。

ファーストストキャスティクスは相場の動きに素早く反応してくれる一方で、だましが多いことが難点です。一般的にはスローストキャスティクスの方が、使われる傾向にあることを覚えておきましょう。

FXの分析手法には、これまで解説してきた分析方法やテクニカル指標以外にも有効な理論や法則があります。よりトレードの信頼性を高めるためにも、他の理論や法則を学んでおくことが重要です。

今回は「ダウ理論」「エリオット波動」「グランビルの法則」という3つの分析手法を解説します。ぜひ参考にしてください。

ダウ理論は、アメリカのジャーナリスト「チャールズ・H・ダウ」が考案した理論です。元々は株式市場で使用されている理論だったものの、FXでも有用性が認められています。多くのトレーダーが参考にしていることから、ダウ理論に従って相場が動くこともあるのが特徴です。

ダウ理論は以下の6つの基本法則で構成されています。

初心者がダウ理論を元にトレードするのであれば、順張りでトレンドの流れに乗ることがポイントです。ただし、ダウ理論はトレンドを見極めるのに有効な理論なので、レンジ相場では有効に機能しないことに注意が必要です。

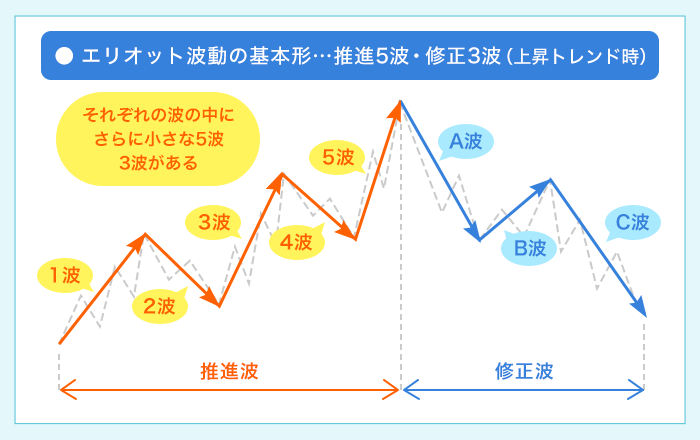

エリオット波動は、アメリカの経済哲学者「ラルフ・ネルソン・エリオット」によって確立された理論です。相場には5つの波「推進5波」と3つの波「修正3波」のパターンが周期的に発生するとされており、これらの波を把握することで相場の動きを予想しやすくなります。

上昇トレンドであれば推進5波を形成しながら上昇した後に、修正3波を形成しながら下降。下降トレンドであれば推進5波を形成しながら下降した後に、修正3波を形成しながら上昇します。またエリオット波動には、以下の3つの基本原則があります。

これら3つの基本原則を満たすほどエリオット波動の完成に近づくため、相場の値動きを予想しやすくなるでしょう。ただし、必ずエリオット波動の動き通りになるわけではないため、他の分析やテクニカル指標なども参考に総合的に判断することが大切です。

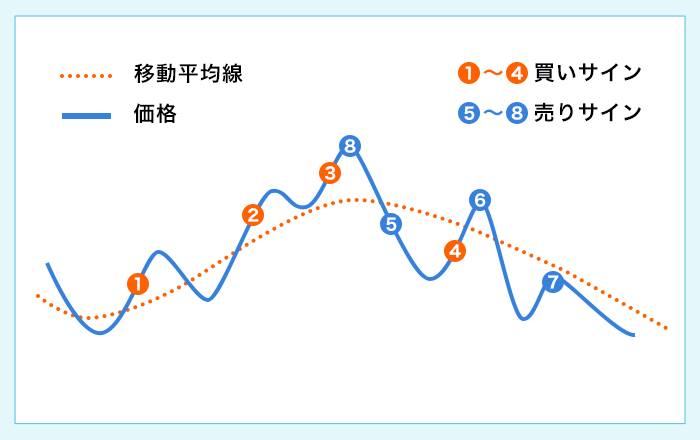

グランビルの法則は、アメリカのアナリスト「ジョゼフ・E・グランビル」が確立した理論です。移動平均線と価格の位置や状況によって、売買タイミングを判断します。グランビルの法則には8つの売買サインがあるため、それぞれ見ていきましょう。

| 買いサイン |

1. 移動平均線が横ばい、または上昇しつつあるタイミングで、価格が移動平均線を上抜けた時 2. 上昇する移動平均線を価格が下回った後に、再度上抜けた時 3. 上昇する移動平均線に価格が近づいた時 4. 下降中の移動平均線から価格が大きく乖離した時 |

|---|---|

| 売りサイン |

5.移動平均線が横ばい、または下降しつつあるタイミングで、価格が移動平均線を下抜けた時 6.下降する移動平均線を価格が上回った後に、再度下抜けた時 7.下降する移動平均線に価格が近づいた時 8.上昇中の移動平均線から価格が大きく乖離した時 |

グランビルの法則を覚えておくと、押し目や戻り目を捉えやすくなったり、トレンドに乗りやすくなったりするでしょう。ただし、完璧な状態でグランビルの法則が出現するとは限らないため、各サインを慎重に活用し、他の指標と併用することが大切です。

FXを始めようとする初心者は知識や経験が乏しいため、どんな手法で始めれば良いのかが分かりにくいでしょう。そこで今回は初心者におすすめのテクニカル手法「2本のEMA」「4本値手法」「15分足EMA200」とトレード手法である「デイトレード」をご紹介します。

それぞれの手法を解説していくので、初心者の方は参考にしながらトレードで実践してみてください。

テクニカル手法として一番におすすめしたいのが「2本のEMA」を活用した方法です。EMAとは移動平均線の1つである「指数平滑移動平均線」のこと。EMAは一般的な単純移動平均線(SMA)よりも直近のデータが反映されるため、より相場の動きに反応します。

今回の手法は期間の異なる2本のEMA(10EMA・20EMA)と15分足または30分足を用いることで、トレンドと売買タイミングを把握するものです。具体的には、10EMAが20EMAを上抜け(ゴールデンクロス)したら買い、10EMAが20EMAを下抜け(デッドクロス)したら売りでエントリーします。

決済注文は、利確のための指値注文と損切りのための逆指値注文を入れておきます。例えば15分足のとき指値注文は30pips(1pips=0.01円=1銭)・逆指値注文は20pipsが目安です。2本のEMAを活用したテクニカル手法は非常にシンプルな内容なので、初心者でも実践しやすいといえるでしょう。

次におすすめのテクニカル手法は「4本値(一定期間の始値・終値・高値・安値)手法」です。4本値手法は朝の5分という短時間で行えるシンプルな内容なので、忙しい初心者でも実践しやすいといえます。

まずは朝6〜7時にポンド/円を選び、決まったFX会社の4本値を確認してください。前日の終値よりも30pips以上の動きがあれば、動いている方向と同じ方向にエントリー(順張り)します。動きが30pips未満だった場合は、前日の動きと同じ方向にエントリーしましょう。

決済注文は逆指値を100pips、指値を300pips以上で自由に設定します。4本値手法の注意点は、トレードは火曜日の朝〜土曜日の朝までの週5回に限定し、週末までにポジションを決済しておくことです。週末に相場が動くような要因がある場合、月曜日の朝は予期せぬ方向に動く可能性があるためです。

最後におすすめのテクニカル手法は「15分足EMA200」です。15分足で期間200のEMAを用いたテクニカル手法で、短期から長期のトレードまで活用できるため、初心者から上級者まで多くのトレーダーが使用しています。15分足EMA200を活用することで、効率的にトレンドに乗りながら押し目買いをすることが可能です。

今回は売りの場合の解説をします。まずは1時間足と4時間足でEMA200が、下降している(下降トレンド)ことを確認してください。その後、15分・1時間・4時間足にEMA200を表示させます。15分足のEMA200上で陰線(始値より終値が安いローソク足)が出現したら、売りでエントリーしましょう。

決済注文は逆指値を-15pips、指値を上限50pipsに設定します。含み益(利益が出ている状態)が40pipsになった時は、逆指値を20pipsまで上げましょう。含み益に応じて逆指値を追従させることで、リスクを減らしながらも利益を確保していけます。

デイトレードは、トレードを1日で完結させるトレード手法です。1日の中で数分〜数時間でトレードを完結させることで、少額の資金でも効率よくトレードできたり、就寝中の変動リスクを避けたりできます。また、スキャルピングほど短時間かつ回数を行わないトレードなので、初心者でも落ち着いて行えるでしょう。

さらに、デイトレードは短時間で行えることから、夕方からでも十分にトレードできます。FXの市場は、一般的に昼間よりも夕方〜深夜(夏時間は16時〜翌2時・冬時間は17時〜翌3時)の方が活発な値動きになるためです。

夕方以降は取引量が多いロンドン市場やニューヨーク市場が開くため、市場参加者が増えます。また重要な経済指標の発表や要人の発言などもあり、値動きが活発になる時間帯です。夕方から就寝前まで相場が動きやすいため、初心者でもエントリーするタイミングが分かりやすくなるといえるでしょう。

FXの手法を実践する上で気を付けるべき点が3つあります。特に初心者は知識も経験も乏しいため、大きな損失を抱えてしまう可能性があるでしょう。FXを始めた初心者の半数が1年未満で、損失を出して退場(資金がなくなりトレードできない状態)するといわれています。そのため、これから解説する3つの気を付けるべき点を学び、資金を守りつつトレードを行っていきましょう。

FXにおいて「損切り」は必要不可欠だといえるでしょう。損切りとは、保有しているポジションの損失を自分で設定して制限する手段です。FXでは「損切りができない=リスクを管理できない」ということ。相場は常に変動しており、あらゆる要因で予期せぬ結果を招くことがあります。

特に損切りの重要性を理解していない初心者は、「いつか戻るかも」という希望的観測を持ってしまいがち。初心者がFXから退場する理由の多くは、コツコツ積み上げた利益を損切りしないことで失い、最終的に資金を全て失ってしまう(通称コツコツドカン)からです。

損切りは、資金を守る大切な「保険」だと考えて、自分なりの損切りルールを決め、日頃からリスク管理のために設定する癖を付けておきましょう。

両建ては、買いポジションと売りポジションを同時に保有する手法です。同じ数量を両建てすることで、損失(価格差やスプレッド)をある程度、限定することができます。どちらに動くか分からない相場や、年間の収支調整のために活用されることが一般的です。

ただし、両建ては慎重に行う必要があります。理由は以下の通りです。

FX会社の中には両建てを推奨していない会社もあります。そのため知識と経験を積み、リスクを理解し、目的を明確にした上で慎重に活用しましょう。

FX初心者が気を付けるべき点の1つが「色々な手法に手を出さない」ことです。FXで利益を出せるようになる手法の確立は、一朝一夕では身に付きません。プロでも継続的に利益を出せる手法を確立させるのは、困難だといえます。

知識と経験が乏しい状態の初心者が、色々な手法に手を出してしまうと、どれも中途半端になってしまいます。そのため、まずは自分にとって分かりやすい手法から1つ1つ取り組んで経験値を上げていくことが大切です。

1つの手法を実践して知識や経験が身に付いて結果が出たら、応用が効くようになります。そして別の手法も試してみて優位性が確認されれば、併用することで勝率を上げられる可能性があるでしょう。このような段階を踏んだ上で、自分にとって利益の出せる手法を確立してみてください。

FXの手法には、期間別のトレード手法やトレンド系、オシレーター系の分析手法などがあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、十分に理解した上で実践してみてください。初心者であれば、自分にとってシンプルで分かりやすい手法から実践してみると良いでしょう。

SBI FXトレードでは、これまでご紹介してきた手法が行える環境が整っています。その他、業界でも最狭水準のスプレッド・トップクラスの通貨ペア・最良水準のスワップポイントなどの魅力があります。ぜひSBI FXトレードを活用して、自分なりの手法を確立してみてください。

SBI FXTRADE

FX(外国為替証拠金取引)は異なる通貨を売買し、売買時のレートによって生じた差額で利益を出そうとする取引です。

SBI FXTRADEは、スプレッドやスワップポイント、通貨ペア数など、業界最良水準のサービスをご提供しています。また、初心者の方から、上級者までご満足いただける取引ツールをご用意しております。

この記事を監修した人

SBIリクイディティ・マーケット株式会社

金融市場調査部長

上田眞理人